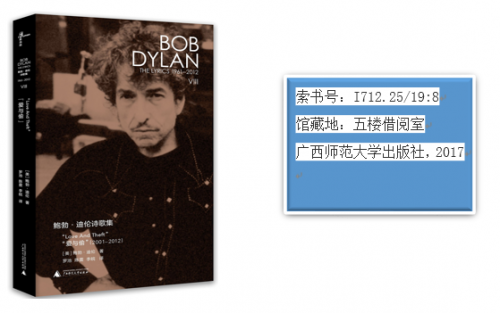

无锡城市职业技术学院图书馆 馆藏推荐(第一期) 鲍勃·迪伦诗歌集 (1961-2012)本专题是美国流行乐坛一代大众偶像鲍勃·迪伦所创作的诗歌集。 诗歌集收录了迪伦从1961年到2012年间创作的共369首歌词,最大程度地覆盖了鲍勃·迪伦的创作生涯,收集了他所有歌词作品,经迪伦本人亲自修订之后,使得这些歌词更接近于诗歌的表达与呈现,其中还收录了他珍贵的创作手稿图。 2016年,鲍勃·迪伦因其出色的歌词创作而获得了诺贝尔文学奖,其授奖词中提到,他获奖的原因是“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗性表达”,这本歌词集正可反应出鲍勃·迪伦如何重新定义、拓宽了人们对诗歌的认识,正是这些杰出的作品,成就了与众不同的鲍勃·迪伦。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅰ:暴雨将至(1961—1963)》(美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/ 奚密 [等]

《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅰ:暴雨将至(1961—1963)》 收录了鲍勃•迪伦初期创作的两张经典专辑。 其中,发行于1962年的同名专辑《鲍勃•迪伦》(Bob Dylan),为初试啼声的首张专辑,致敬美国音乐传统。除原专辑的原创作品《说唱纽约》、《献给伍迪的歌》外,本书首次收录日后重制版包含的其他早期作品,有的针砭时事、有的侧写人物、有的歌唱流浪。囊括蓝调、乡村、民谣和福音歌曲等各种美国传统音乐类型。 发行于1963年的专辑《自由不羁的鲍勃•迪伦》(The Freewheelin'' Bob Dylan),则是迪伦一鸣惊人的成名作,也是他第一张真正意义上的原创专辑。其用迷人隐喻与强大的气势勾勒出20世纪60年代美国的社会图景,令迪伦被称为“时代的代言人”。专辑第一首歌正是迪伦日后最广为人知的作品《在风中飘荡》,被誉为20世纪60年代美国民权运动的圣歌。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅱ:地下乡愁蓝调(1964—1965)》 (美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/ 陈黎 [等]

《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅱ:地下乡愁蓝调(1964—1965)》收录了鲍勃•迪伦早期创作的三张经典专辑。 发行于1964年的专辑《时代正在改变》(The Times They Are A-Changin ' ),由迪伦包揽词曲创作的专辑,成为当时最有力的时代之声。专辑与同名歌曲《时代正在改变》皆为经典之作,其反映出20世纪60年代美国社会、政治急剧动荡的特征,亦是一代人的变革宣言。 1964年,迪伦又发行了另一张专辑《鲍勃迪伦的另一面》(Another Side of Bob Dylan),以最私密的自我剖白,成就了一张去政治化的另类经典之作。这张专辑风格多变,减少了反抗性和批判性,转而更多地描画感情世界。正如迪伦自己所言,“我再也不想为别人写歌了,我只想表达自己内心的东西。”歌词以诗意和包容让我们告别了昔日的愤怒青年,得见成熟的诗人迪伦。 1965年发行的专辑《全数带回家》(Bringing It All Back Home)则是鲍勃•迪伦的首张摇滚专辑,音乐生涯的转型力作。迪伦创作了许多个人化的诗意歌词,运用了大量兰波式的隐喻和通感,使得整张专辑具有极强的超现实主义风格。他将诗化歌词与节奏蓝调进行了巧妙的融合,创造了崭新的民谣摇滚。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅲ:像一块滚石(1965—1969)》(美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/包慧怡 [等]

《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅲ:像一块滚石(1965—1969)》收录了鲍勃•迪伦早期创作的四张经典专辑。 发行于1965年8月30日的《重访61号公路》是迪伦的第六张专辑。如果之前《全数带回家》中的几首歌曲只是迪伦初涉摇滚的“小试牛刀”,那么接下来的这张专辑以及《金发叠金发》则彻底为迪伦在摇滚史上奠定了不朽的地位。 在《重访61号公路》中,迪伦将兰波和凯鲁亚克的影响叠加再造,融合西部片、公路片特有的狂放和戏谑,塑造了一帧帧超现实主义的诡谲梦境。在一连串光怪陆离的魔幻景象中,迪伦并未从现实关切中抽离,反而拓宽了抗议歌曲的意涵。专辑中的《像一块滚石》广为人知,道出无处可归、滚动前行的迷茫,引起试图挣脱主流文化束缚、按自己意志生活的一代人的深深共鸣。 相较于迪伦“摇滚三部曲”中的另外两张专辑,1966年发行的《金发叠金发》其音乐不再能量外显、气场分明,“民谣”和“摇滚”两种编曲方式更加圆融。专辑的歌词,于充满超现实的意象、奇幻的人物、警世的格言之外,更多了许多破碎扭曲的爱情风景,探往内观的、私我的世界。1966年,当摇滚正迈入第一个黄金时期,《金发叠金发》便是其中最早矗起的一尊丰碑。 发行于1967年12月27日的《约翰•韦斯利•哈丁》是迪伦经历严重的摩托车祸后发行的第一张专辑,死里逃生的经历让他开始叩问生与死这样严肃的哲学命题,尽管编曲质朴纯粹,回归至最初的口琴与木吉他,但歌词却化用了大量来自圣经的宗教譬喻,并与美国幽暗秘史中的人物传说结合在一起。尽管专辑流露出的清教徒色彩,让嬉皮士拥趸大感错愕,但这张意蕴深沉的独特专辑却颇受舆论赞赏。 1969年4月9日发行的《纳什维尔天际线》是鲍勃•迪伦的第九张专辑。纳什维尔是美国乡村音乐的发源地,专辑名字便表明了这张专辑主打的乡村音乐风格,一反迪伦过去的讥讽与苦涩,充满了温馨与包容。20 世纪60年代后期的美国正值多事之秋,然而专辑却不触及任何社会政治议题,一方面是车祸之后他有了拒绝公司密集巡演安排的理由,得以静享私人生活。另一方面,迪伦对于“叛逆一代代言人”和“社会抗议歌手”的标签颇为厌烦。《纳什维尔天际线》可以说是迪伦一份回归自我、清新快乐的佐证。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅳ:敲着天堂的大门(1970—1975)》(美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/冷霜 [等]

《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅳ:敲着天堂的大门(1970—1975)》收录了鲍勃•迪伦创作中期五张风格各异的专辑。 1970年6月8日发行的《自画像》是鲍勃•迪伦的第十张录音室专辑。这是迪伦继《金发叠金发》之后的第二张双唱片专辑,收录的翻唱作品居多,也有少量器乐曲和原创作品,浓郁的乡村流行风格与以往作品差异颇大,面世后颇受争议,但颇受公众热捧,一度登上《公告牌》专辑榜第四名,在英国更是位列单曲排行榜榜首。迪伦在接受采访时声称这张专辑是他开的一个玩笑,以此甩掉那些追随在他身后的人群以及“一代人的代言人”这一标签。本书收录了此专辑中《忧伤地活着》、《吟游男孩》两首原创作品。 《崭新的清晨》是鲍勃•迪伦的第十一张专辑,1970 年 10 月由哥伦比亚唱片公司发行。这时距离上一张专辑《自画像》的面世仅仅四个月,事实上,里面的许多歌曲完成于《自画像》发行之前。歌迷与乐评人对这张专辑均给予了较高的评价,称其为迪伦创作中期的代表作。歌词疏离而宁静,构筑了一个个远离尘世喧嚣的别境。与美国诗人阿齐博尔德•麦克什利音乐剧《魔鬼》(Scratch)合作的几首歌曲,亦使得专辑带有一些别样的宗教气息。 《地下室录音带》是一张颇为特殊的专辑。其中歌曲写于迪伦遭遇摩托车事故后的隐居时期。1967年夏天,在租来的乡村居所地下室里,迪伦和“乐队”(The Band)陆续于游戏之间录了大约一百首歌,有民歌,也有原创歌曲。曲目经友人翻唱不胫而走,逐步流传至公众。1975年6月 26日,二十四首歌曲第一次以专辑形式、以《地下室录音带》为名正式发行。美国乐评家格雷尔•马库斯曾以《老美国志异》(The Old, Weird America)为名,写了整整一本书来评论这些歌曲。在他看来,它们奇异,“既富于历史意义,同时又自成机杼”。假如把这些录音标上 1881、1932、1954、1967、1992 诸如此类随便一个年份,听者同样也会信服。 《帕特•加勒特与比利小子》发行于 1973年7月13日,是同名电影的原声专辑。迪伦不仅成是电影配乐的制作者,更出演了片中的一个侠客角色,迅速学会了投掷飞刀的绝技。层层递进的打击乐与原声乐器、电子乐器的编排,烘托出非常独特的冥思氛围,有一种凯鲁亚克式的禅宗意境。与迪伦的其他专辑比起来,这张西部片配乐反而可说是相当平和的作品。其中的经典歌曲《敲着天堂的大门》被众多知名歌手翻唱,并被赋予反战的意涵,但本身最初只是描述影片主人公之间的友情和背叛。 发行于 1974年1月17日的《行星波》是鲍勃•迪伦作品中少见的“温柔与哀泣之作”,忆念是整张专辑的情感底色。在科学术语中,“行星波”意为由海底坡度形成的海底低频长波;暗潮涌起的变化,迪伦显然遥有感知,他与萨拉的婚姻危机乍现。从《坚强的妈妈》、《挽歌》偏灰暗色调的自剖,再到《婚礼之歌》那对妻子萨拉的表白示爱与忏悔告解,以上主题一一组合,构成了第十四张专辑,一部讲述迪伦情感的电影。其中献给幼子雅各布的《永远年轻》传唱甚广,美国诗人艾伦•金斯伯格认为“这首歌充满了希望,毫不玄奥,显然鼓励着人去找寻属于自己的真理”。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅴ:慢车开来(1975—1979)》(美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/冷霜 [等]

《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅴ:慢车开来(1975—1979)》收录了鲍勃•迪伦中后期的四张专辑,堪称创作生涯的第二个高峰期。 《轨道上的血》是鲍勃•迪伦的第十五张录音室专辑,1975年1月20日由哥伦比亚唱片公司发行,迪伦的传记作者和很多乐评人都认为,这张专辑中的歌曲灵感多来自于与妻子萨拉(Sara Dylan) 感情失和的经历。他和萨拉所生的幼子雅各布•迪伦(Jakob Dylan)便明确提到,这些歌曲就像“我父母的交谈”。但迪伦始终对此否认,在自传《编年史:第一卷》(Chronicles:Volume One)里,

他声称创作灵感来自契诃夫的短篇小说。乐评界普遍认为,这张专辑是呈现迪伦演唱与作词才华的杰出范例,体现出迪伦创造的勇气,使其成为评价他日后作品的标尺。专辑亦得到美国唱片工业协会的双白金唱片认证,并于

2015 年被收入“格莱美名人堂”。 《渴望》是鲍勃•迪伦的第十七张专辑,发行于 1976 年1月,从商业性角度而言,也是他最成功的专辑之一。此专辑风格明显与前作不同,但在内容上并没有与以往的作品完全断裂。迪伦回归到针砭时弊的旧路,对当时美国一些光怪陆离的社会现象与人物遭遇进行了大胆而直接的揭露。其中,关注因种族问题而遭受司法不公的黑人拳手的《“飓风”》及描写黑帮人物的《乔伊》,均引起了不小争议。有评论表示,迪伦在这张专辑中所塑造的“被压迫的英雄”这一形象,或许是他当下内心感受的直观反映。另外,创作此专辑时,迪伦刚与第一任妻子萨拉离婚,其中不少歌曲弥漫着苦楚失落之感。 《街道合法》是鲍勃•迪伦的第十八张专辑,1978年6月15日由哥伦比亚唱片公司发行。1977 年,迪伦跟结合了十一年的妻子萨拉离婚,并争取到子女抚养权,然会回到家乡,准备巡演,筹备新作。不同于此前的专辑,他在伴奏乐队里加入了萨克斯风和伴唱歌手,有意将表达模式做得时髦些。有人说他在模仿“猫王”埃尔维斯•普雷斯利(Elvis Presley)(他甚至聘用了曾为“猫王”伴奏的乐手)。专辑上的新歌仍具备迪伦的深度和神秘,但似乎和大乐队的配乐格格不入,因此评价褒贬不一,所幸在欧洲取得了不错的销售成绩。《街道合法》的一些歌曲也预示了迪伦的信仰转向。 《慢车开来》是鲍勃•迪伦第十九张专辑,1979年8月20日由哥伦比亚唱片公司发行。就在这一年,出生于犹太家庭的迪伦宣布自己信仰基督教,作为其将信仰态度正式融入音乐的第一次尝试,整张专辑带有鲜明的宗教色彩。在这些歌曲中,迪伦探寻着在堕落、衰败的现代世界中获得救赎的可能性与艰难,表达了自己对个人信仰和基督教义的思考。在歌词里频繁出现的《圣经》词汇和典故,使他的大部分歌迷感到陌生而无所适从,同时又吸引了许多基督徒听众。《得服务于他人》更成为迪伦接下来三年里最热门的单曲,并为他赢得了格莱美最佳摇滚男歌手奖。歌中所蕴含的宗教主题,在他发行于20世纪80年代的《得救》、《来一针爱》专辑中均得到了延续。三张专辑被评论界合称为“基督教三部曲”。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅵ:帝国滑稽剧(1980—1985)》(美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/ 厄土 [等]

收录了鲍勃•迪伦创作中后期的四张专辑。 发行于1980年6月的《得救》是迪伦的第二十张专辑,也是他“基督教三部曲”的第二部,共收录了九首歌曲。那段时期,犹太裔的迪伦深受基督教教义的影响,他甚至在巡演前加入了祈祷仪式,在演出中也增加了不少福音歌曲的表演。这张专辑直观地表现了迪伦彼时对信仰的狂热,歌词中充满了大量直白的《圣经》引文以及显而易见的宗教训词。其中诸如《得救》、《预备好了吗?》等歌曲,明显反映出迪伦对《新约•启示录》中末世论的信奉。 1981年8月迪伦发行了《来一针爱》,这是他第二十一张录音室专辑,被认为是他“基督教三部曲”的最后一部。与富有浓厚福音歌曲色彩的前两部不同,此专辑宗教与世俗题材掺杂。这张专辑是对批评迪伦陈腐反动的尖锐回击,迪伦揭露、挖苦论敌的虚伪、浅薄和愚蠢。他的转向从未远离现实,是基于对时代困境、社会动荡、人生意义等问题的进一步思索。此专辑的价值正日益被重估。 1983年10月发行的《异教徒》是迪伦的第二十二张录音室专辑。此时,他的宗教狂热逐渐退潮,酒精、咖啡因和性躁动也重新走进了他的生活。这张专辑遂成为他拥抱世俗音乐的回归之作。专辑里除了有“爱情”和“失去”这样的私人主题,还有他对环境和地缘政治的思考。不过,迪伦并未放弃他的信仰,许多宗教意象被他巧妙地融进了歌词。在《滚石》杂志的克里斯托弗•康奈利(Christopher Connelly)等乐评人看来,《异教徒》让迪伦的音乐事业又焕发了生机,是继《轨道上的血》后的又一张经典。除了创作和演唱备受评论界好评,这张专辑也取得了商业上的成功。 《帝国滑稽剧》发行于 1985年 6月10日,是鲍勃•迪伦的第二十三张录音室专辑。因其带有明显的20世纪80年代“流行风”,评价颇为两极化,歌词亦颇具争议,却引发了评论界的浓厚兴趣,对其奇特乃至古怪的灵感来源,多有挖掘和考据,尤其是众多来自于好莱坞老电影的对白。歌词中不乏杰作,感情真挚强烈,语言风格、美学面貌在诗史上亦属少有,如《干净整洁的孩子》、《信你自己》、《黑暗的眼睛》等作品,各自独立,风格鲜明,尤其后两首,一首是迪伦的道德告诫书,一首是语词密集而凝练的意象短诗,具有与典型迪伦风格不同的样貌。 《鲍勃·迪伦诗歌集Ⅶ:红色天空下(1985—1997)》 (美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/西川 [等]

收录了鲍勃•迪伦创作的五张在探索中前行的专辑。《哦,仁慈》被认为迪伦创作生涯的又一高峰。 发行于1986年7月14日的《烂醉如泥》是迪伦第二十四张录音室专辑,这张专辑中有三首与其他创作者合作的歌曲,两首独自作曲的原创。整张专辑堪称他历来多种风格和特点的大杂烩:《自由不羁的鲍勃•迪伦》中旁征博引的诗意,《重访 61 号公路》中的超现实景象和蓝调摇滚风格,《轨道上的血》中的抒情主题以及“基督教三部曲”中的宗教色彩...... 这张专辑有包含一首长篇叙事杰作,即十一分钟的《布朗斯维尔姑娘》,歌词讲述一个好莱坞西部爱情片式的美丽故事,颇受乐评人士青睐。 《妙境深处》是鲍勃•迪伦的第二十五张录音室专辑,发行于1988年5月。此专辑收录了迪伦的十首作品,在曲目选择上几经反复,制作时间跨度长达六年。专辑包含两首迪伦原创、两首迪伦参与合作的作品。其余众多的翻唱曲目,难免会给人仓促拼凑之感。但也有观点认为,这些作品虽非迪伦所创,却在一定程度上呈现了迪伦奇异、丰富的创作资源,并将他从可能正在固化的个人创作中拉出来,引向新的领域。虽然,这确实是不成熟的过渡,但对一位永不停息、一直在寻求自我超越的巨匠而言,这种向后的徘徊是必要的,其结果也是积极的。书中收录的三首原创作品讲的是人人都能切的题、人人均可感的话,颇为通俗易懂,容易引起大众的共鸣。 《哦,仁慈》是鲍勃•迪伦的第二十六张专辑,发行于 1989年9月,面世不久后便受到了广泛的赞誉——被认为是迪伦在推出了一系列反响不佳的作品后的一次“回归”与“胜利”。在此专辑中,迪伦不但充分地展示了自己的语言天赋,而且在题材的广度和思考的深度上,均取得了明显的突破。无论是《政治世界》、《尊严》里对时代颇具讽刺意味的关注与反思,《穿黑大衣的男人》里良知与背叛相互交织的爱情,还是《我有什么好?》里对自我的道德审视与追问,又或是《把钟都敲响吧》里对信仰深刻微妙的思考与暗示,都体现了他丰富而复杂的个人。 《红色天空下》发行于 1990年9月10日,部分创作起因或可归于他的女儿。专辑题献给“盖比咕咕”(Gabby Goo Goo),后来迪伦解释,“盖比咕咕”是他时年四岁女儿的昵称。这导致了一种猜测,这些童谣形式的、时而孩子气十足的作品是迪伦写给他女儿的游戏歌谣。对此,迪伦不置可否。与他以前的作品比起来,迪伦的文字变得颇为简静。整张专辑歌曲之间存在着内在的幽微联系,一以贯之,似是对人类命运的关切与忧虑,有着预言和启示录色彩。 1997年时,迪伦已经五十六岁了,年岁渐长的他开始面临衰老之苦。所以谁都没有料到,睽违七年的专辑《被遗忘的时光》会成为迪伦的强势复出之作,让他东山再起,踏上不可思议的重返巅峰之路。除了一举拿下包括1998 年度最佳专辑在内的三项格莱美奖,《被遗忘的时光》还入选《滚石》杂志评出的史上最佳五百张专辑。这张专辑重新奠定了他在乐坛的地位,也让新一代乐迷认识了他的价值。 《被遗忘的时光》根植于蓝调的土壤中,是迪伦的一次心灵之旅,睿智、内省而平和,个中亦夹杂着心碎和苦楚。他退回到了充满悔恨和忧伤的私人世界中,我们能在里面听到错失爱情的懊悔、对情爱的不灭渴望和“夜幕将垂”式的感慨。尖锐的鼻音呐喊经常被缓慢而深沉的吟唱取代。《被遗忘的时光》为迪伦的后期作品定下了一个基调,其后期作品的高水准一直保持至今。 《鲍勃·迪伦诗歌集:“爱与偷”(1961-2012)》 (美)鲍勃·迪伦(Bob Dylan)/罗池 [等]

本书收录作为摇滚老炮的鲍勃迪伦在千禧年后推出的四张口碑力作,好评连连,可谓宝刀不老。 发行于2001年9月11日的《爱与偷》是鲍勃迪伦的第三十一张专辑,恰逢“911”恐袭。部分歌词在收入本书时有改动,《走过青山绿岭》、《等着你》二首为本书追加。专辑名出自美国文化史家埃里克洛特(Eric Lott)1993 年的著作《爱与偷:黑面歌舞团和美国工人阶级》(Love & Theft: Blackface Minstrelsy and the American Working

Class),指美国主流文化一面歧视黑人,一面又通过戏仿和挪用来“偷窃”黑人的歌舞和文化,实际上是迷恋黑人的健康肉体,表明了一种深爱。这个专辑大量引用、“偷窃”了美国传统民谣(尤其是密西西比三角洲蓝调)的元素,向前辈们致敬——歌名都出自传统民谣的经典主题,曲子则用另一首老歌的旋律重新编配,歌词里充满美国民谣史上的金句妙语。 2006年8月底,六十五岁的鲍勃迪伦发表了五年来的首张录音室专辑《摩登时代》。老而弥坚的迪伦,继续为我们各种惊奇。一举登上多国专辑榜的冠军宝座,也让迪伦以六十五岁高龄,成为年长的《公告牌》专辑榜冠军得主。《摩登时代》由迪伦亲自担纲制作,里面既有躁动热烈的电声蓝调,又有舒缓温柔的抒情歌谣。不同以往的是,专辑中几乎每一首歌,都有旋律借鉴自前人的经典名曲。生与死、爱与恨依然在他的歌声中缠绕。从对爱人的渴望,到想要报复的仇恨,再到对死亡的思索,迪伦满脑子的奇思妙想在他机智的戏谑、预言式的比喻中得以舒张。此外,亦不乏与这个时代切肤相关的主题,以及对这个世界糟糕现况的影射。 《共度此生》是鲍勃迪伦的第三十三张录音室专辑,发行于2009年4月28 日,面世一周便“空降”为包括美、英在内多个国家的排行榜冠军。此专辑中的歌曲以异常苍老的声音演唱,歌词也透着沧桑之感,听起来像是至少半个世纪以前的作品。作为歌手,迪伦仿佛一出生即老去,阅尽世事,他所历经的一个个非凡的年代,都构成了他晚年写作的幽深背景。哪怕只是一首短歌,也由此具有了非同一般的长度、厚度、复杂性与重量。在这些歌词里,迪伦重新采用了民歌史上那些老歌的样式,诉说着既像包围着他现在、又像缠绕着他一生的感受。从中,你能听到这位老人的失望与悲哀,他好像历经了劫难,已精疲力竭。但在这黑暗的声音中仍有着一丝温存,里面的情歌,仍然是火热的。 2012 年初,

迪伦把与自己相伴二十四载的巡演乐队原班人马拉进录音棚,录制了新专辑《暴风雨》。这是迪伦迄今后一张原创专辑,距他发表处女专辑整整过去了半个世纪。迪伦用他愈发粗砺的破锣嗓唱着拿手的长篇叙事诗。他絮叨着、嘟囔着、低吼着一个个宏大沉重的故事。这些故事大多骇人,涉及坏女人、性、复仇、谋杀、强盗、死亡、死亡,还是死亡......其中一首沉闷冗长却又听不厌的安魂曲,用三个和弦、十四分钟、四十五段歌词重现了泰坦尼克号沉没的百年悲剧,也贡献了专辑里多的死亡人数。西方乐评界普遍认为《暴风雨》是迪伦黑暗的一张专辑。 迪伦把结尾曲《前进吧,约翰》(Roll on, John)献给约翰列侬,向这位已故摇滚巨人致敬。这首歌依然与死亡有关,但又带有奋进的情绪。迪伦在刚出道时,翻唱过一首同名的传统民谣。那时,二十出头的迪伦如饥似渴地从传统中汲取营养,逐渐形成自己的风格。五十年过去了,迪伦就像一块滚动的石头,从未停止向前滚动,也从未停止向传统致敬。这首《前进吧,约翰》也许是隔空唱给另一位摇滚标杆,又也许是唱给他自己。他还在向前滚动。 |